皆さまこんにちは。ソニー・ミュージックエンタテインメントで生成AIの調査・検討を行っているみみずくです。

今回は生成AIとは遠い話題なのですが、音響科学に関する内容をご紹介したいと思います。

皆さまこんにちは。ソニー・ミュージックエンタテインメントで生成AIの調査・検討を行っているみみずくです。

今回は生成AIとは遠い話題なのですが、音響科学に関する内容をご紹介したいと思います。

日々、国内の至るところのライブハウスやコンサートホールで音楽ライブやコンサートが開催されているわけですが、もちろんソニーミュージックでも音楽ライブやコンサート等に関連するさまざまな業務を行っています。

さて、ライブハウスやコンサートホールにおける音響の良し悪しは何で決まるのでしょうか? 会場の広さ、形状、壁の材質など……さまざまな要素が考えられますが、個人的に私が最も重要だと考えているのは「スピーカーシステム」です。

スピーカーシステムとは、ミキサーを通して鳴らされるボーカルや楽器の音を会場内に大音量で響かせるためのスピーカーの組み合わせのこと。十分な音量のスピーカーを用意さえすれば適当に配置しても問題ないのではないかと思う方もいるかもしれませんが、実際には音波の干渉が発生してしまうため、よく考えて配置する必要があります。

ソニーミュージックの社員が実際にPA(パブリック・アドレス=放送設備・音響設備のこと。転じて、それらの機材を操作するオペレーターのこと)として音響の設定を行うことはまれです。ですが、直接作業するわけではなくても、音楽の現場における新たなプロダクトやソリューションを考え出す際に、音響の技術について知っておいて損はないと思い、以前、サウンド関係の技術を扱うチームに所属していた際に音響技術について勉強していました。

今回は、PAやコンサートホールの設計者がどのようにしてスピーカーシステムの配置を考えているのか、私なりに調べたことを皆さまにお伝えしたいと思います。

基礎知識:スピーカーの種類

①全帯域(フルレンジ型)スピーカー

② マルチ型スピーカー

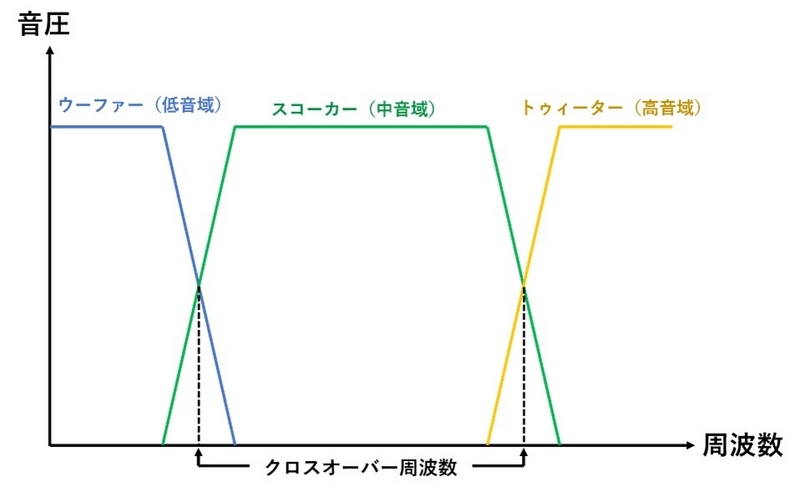

数が多いものでは、超低音域を担当するサブ・ウーファー、低音域のウーファー、中音域のスコーカー(あるいはミッドレンジスピーカー)、高音域のトゥイーターの 4個のスピーカーが組み合わさった「4WAY」があります。

マルチ型スピーカーは全帯域スピーカーと比べて、再生できる周波数帯域が広くなり、許容入力も広くなるという強みがあります。さらに、帯域ごとに指向性を改善したり、低音部に発生する意図しないノイズ(混変調歪)を減らしたりすることができます。

ただし、低音域と中音域、中音域と高音域の間などに、複数のスピーカーから鳴っている「クロスオーバー周波数」という帯域が生まれてしまいます。

クロスオーバー周波数では、他の周波数と比べて聞こえが悪くなりやすい傾向にあるため、できるだけボーカルなど重要な音が鳴っている音域に重ならないように、その時々のボーカルの音域や楽器編成に合わせて適切なマルチ型スピーカーを選ぶ必要があります。

位相の干渉

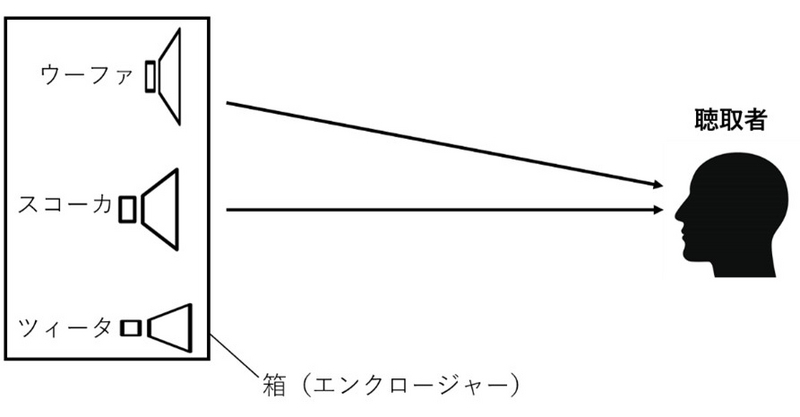

ここで、ある空間にウーファー・スコーカー・トゥイーターの3ユニットからなる3WAYのマルチ型スピーカーが設置されていると考えましょう。この際、それぞれのスピーカーの振動板から聴取者への距離が異なり、到達までの時間差がわずかに生じます。

それぞれのスピーカーが全く異なる周波数を鳴らしているのであれば問題ありませんが、実際にはクロスオーバー周波数では複数のスピーカーから同じ周波数の音が鳴っているので、位相干渉を起こし(強め合う、または弱め合う)音質を損なう可能性があります。

そのため、マルチ型のスピーカーシステムでは、スピーカーユニットの配置を調整するか、ディレイ装置を用いて到達が早い方の時間を遅らせることで改善する必要があります。こういった調整をタイムアライメントと呼びます。

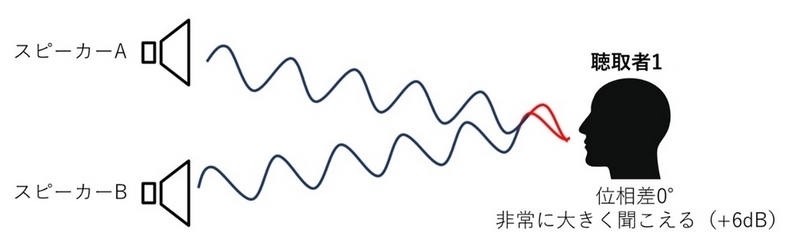

同一空間に複数のスピーカーを設置して同一音を出すと、必ず位相干渉が起きます。位相干渉の影響は音源と聴取者の位置により異なります。

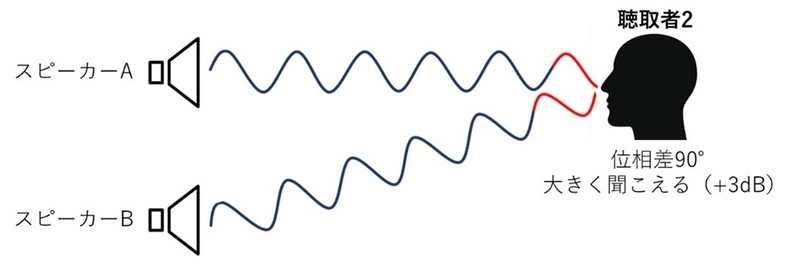

たとえば、2つのスピーカーからの音の位相差が、聴取位置において-120°~120°の範囲に収まっている場合、周波数が合成され、1つの音源から鳴っていた場合と比べて音圧が0~6dB大きくなります。これは「カップリング」と呼ばれます。

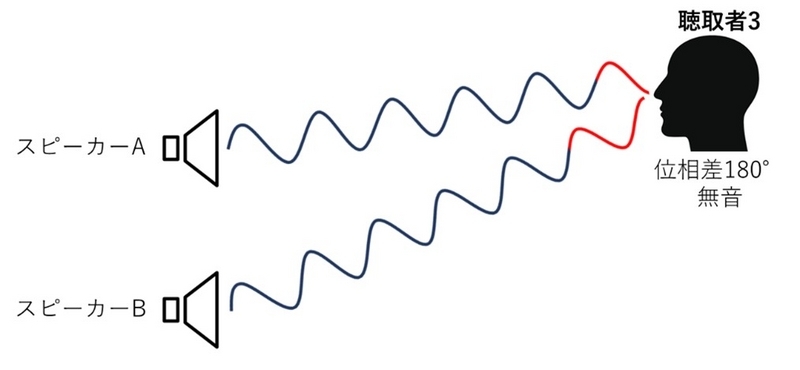

逆に位相差が120°~240°の範囲では、聴取者に届く音圧 は音源が1つであった場合よりも小さく聞こえます。これを「キャンセレーション」と呼びます。位相差が180°の時には聴取者からは無音に聞こえます。

どのように複数のスピーカーを配置しても、基本的に位相干渉を0にすることはできません。コンサートホールのように、空間一面に座席がある場合、いくつかの座席では特定の周波数が大きく聞こえたり、小さく聞こえたりすることは避けられません。

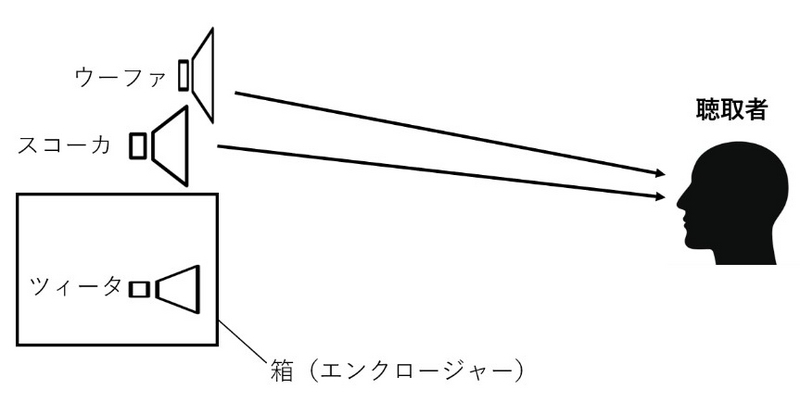

数少ない対処法の一つは、可能な限りスピーカーを一箇所に集中させることです。こうすることで、実質的に一つのスピーカーが鳴っているのと同様の、干渉が起こりづらいスピーカーシステムを設計することができます。

そのため、コンサートホールの天井にスピーカーを集中して配置することもあります。ただし、スピーカーの角度や間隔にとっては干渉が発生する可能性もあるので、最終的には現地での調整が重要です。

ハース効果と時間差の補正

人間の聴覚には、2つの耳に到達する音のわずかな時間差を認識し、先に聞こえた耳の方向に音源があると認識する性質があります。この性質のことを、ハース効果と呼びます。

このために、天井スピーカーを設置した場合、そのスピーカー付近の座席では、ステージではなく天井からボーカリストや楽器隊の声が聞こえるように感じられます。この際、音響信号の時間を遅らせるディレイ装置を用いて、天井スピーカーからの音を少しだけ遅らせるようにすると、天井スピーカー付近に座っている聴取者にも、ステージの方から音がするように感じられるようになります。

ただし、遅延させる時間は、より後方の座席にいる聴取者にとって不自然に聞こえたり、客席前方の聴取者にとってエコーのように聞こえたりしない程度に設定する必要があります。

実際にやってみましょう。まずはステージから聴取者までの距離と、天井スピーカーから聴取者までの距離の差を、音速(ここでは340m/sとします)で割って、どれだけ遅延させればステージと天井スピーカーからの音が同時に聴取者に届くかを計算します。

たとえばステージから聴取者までの距離が15m、天井スピーカーから聴取者までの距離が5mの場合、距離の差は10mなので、音が届く時間の差は10/340≒0.029s=29msとなります。ここに5ms~15msを追加した34~44msだけ、天井スピーカーの音を遅らせることで、ハース効果も働いて、聴取者にとってステージの方から音が聞こえるようになります。

なお、会場の温度は観客の体温や空調の影響によっても変化するので、リハーサルと本番で音速が少し変わることに注意が必要です。遅延時間は、温度変化まで想定しておくと良いでしょう。

まとめ

今回のブログでは、音波の干渉に対して現場でどう対応しているのか、その一部を紹介させていただきました。実際には他にも考えるべきことは沢山あるのですが、コンサートホールにスピーカーを設置すること一つを取ってもこれだけ考えることがあったり、学校の理科の授業で習うような波の干渉問題が登場したりするとは想像していなかった方も多いと思います。

エンタメ業界で新しいものを作りたいという技術者の皆さま は、ぜひ音響技術についても知った上で発想を膨らませていただければきっと面白いものができるのではないかと思います。